もっと知って、つかって、広めよう!やさしい日本語(情報冊子 2021年9月号掲載)

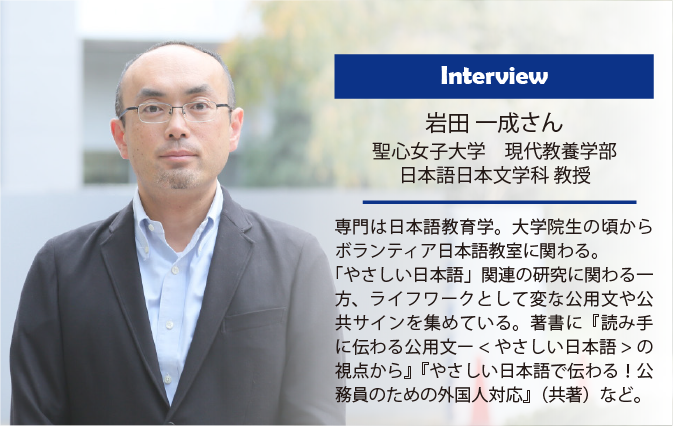

1995年1月に起きた阪神・淡路大震災をきっかけに、外国人への情報提供方法の1つとして「やさしい日本語」の取組みが始まりました。そして現在では、災害時のみならず平時における外国人への情報提供手段としても研究され、全国的にさまざまな分野で取組みが広がっています。各分野で浸透しつつある「やさしい日本語」について、日本語教育学が専門で、「やさしい日本語」に関する著書もある岩田一成さんにお話を伺いました。

*この記事は、インタビュー内容をもとにYOKEが再編成し記事を掲載しています。

行政でのやさしい日本語

― 岩田先生ご自身が、やさしい日本語の取組みをはじめたきっかけについて教えてください。

一番初めは、当時の指導学生が県営住宅に住んでおり、役所で見つけた県営住宅のお知らせをちょっと持ち帰って読んでみたことがきっかけでした。調べていくうちに、行政が発行している文書が難解(丁寧すぎる敬語や難しい専門用語などを多用)であることに気づき、ある学会で発表したところ、多くの反響がありました。

現在いろいろな自治体が「やさしい日本語」に取り組んでいますが、問題は日本語に遠回しな表現が多いことで、それを分かりやすい日本語に替えることが運動の根幹となっています。

― 横浜市におけるやさしい日本語の取組みはどのような状況でしょうか。

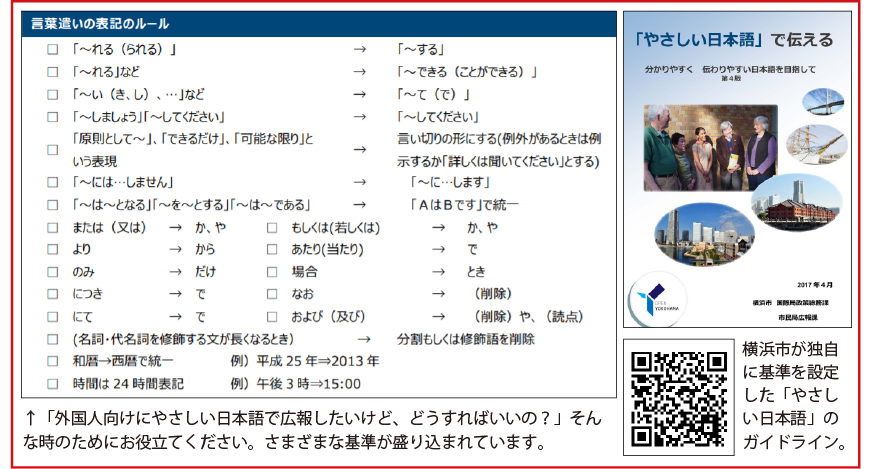

横浜市では、日本語を母語としない方々への情報発信として、2010年度に策定、2019年度に改正した「横浜市多言語広報指針」に基づき、 英語、中国語(簡体字)、ハングルの3言語に加え、「やさしい日本語」で情報提供を行っています。ただ、やさしい日本語については全国で明確な基準がないため、横浜市独自の基準や考え方をまとめる必要があり、そのためのプロジェクトに私も参加させていただきました。

その際作成された横浜市の基準「『やさしい日本語』で伝える 分かりやすく 伝わりやすい日本語を目指して(第4版)」では、やさしい日本語をつかった情報発信のポイントや、 さまざまな分野の役所言葉の言い換え案がまとめられています。横浜市ホームページで、ぜひご覧ください。

ひとことメモ

横浜市ではこの基準を活用し、やさしい日本語での情報発信をさらに進めるため、職員向け研修の実施や、書換え支援システムの導入などの取組みを行っています。なお、2020年度に出入国在留管理庁・文化庁が作成した「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、横浜市の取組みが参考にされました。

― 区役所の窓口など、現場での実践としてはいかがでしょうか。

自治体では、外国人住民の割合が10%を超えたあたりで、外国人対応を真剣に考え始めるように感じています。県外のある自治体では外国人住民が急増し、行政窓口での通訳対応の予算を上半期で使いきってしまったそうです。そこで、職員による日本語での対応が急務となり、やさしい日本語の導入につながりました。現在では、職員新人研修で全員がやさしい日本語を学ぶなど、取組みが進んでいるようです。

話しことばでは、「一文一文を切って話す」「丁寧体で話す」「繰り返す」などが分かりやすくなるポイントです。日本語にちょっとした工夫を加えるだけで、分かりやすく伝えることが可能となります。

横浜市中区における「やさしい日本語」の取組状況

外国人住民の割合が10%を超える中区では、国籍やルーツによらず誰もが安心していきいきと暮らせるまちを目指し、「中区多文化共生推進アクションプラン」を策定し、多文化共生に向けた施策を推進しています。その取組みのひとつに「やさしい日本語による窓口対応や情報発信」があります。研修を受けた職員からは「遠まわしな表現は避け、できる・できないを明確に伝えることも重要と感じた。」といった感想もあり、日々の対応を見直すきっかけになっています。今後もやさしい日本語を活用した窓口対応や区HP等での情報発信を充実させ、誰もが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいきます。(中区区政推進課)

教育現場でのやさしい日本語

― 学校でも外国につながる児童生徒の増加に伴い、分かりやすい日本語が必要とされてきていますね。

2019年、静岡県の「学校内における『やさしい日本語』の活用促進事業」に、アドバイザーとして参加させていただきました。教職員と外国人児童生徒・保護者とのコミュニケーションを円滑にすることを目的とした、やさしい日本語の活用を進めるモデル事業です。その中で、書きことばや話しことばの演習などを行い、実際にやさしい日本語を活用した文章への変換も行いました。事業で取り組んだくわしい内容は、静岡県教育委員会ホームページに掲載しています。実践例も紹介していますので、ぜひご活用ください。

「外国人=英語」は、誤解です!

― 外国人と話す際、まだまだ「やさしい日本語」ではなく英語を使おうという意識が強いように思いますが。

外国人住民に伝えるなら英語を使えばいいと考える人は、少なくないようです。しかし、英語を母語としない国の人はたくさんいますし、英語を話すことができても読むことが出来るとは限りません。それでも、外国人対応=英語と考えている人たちが非常に多いと感じます。これは外国語(国際)=英語という学校教育の弊害なのかもしれませんね。

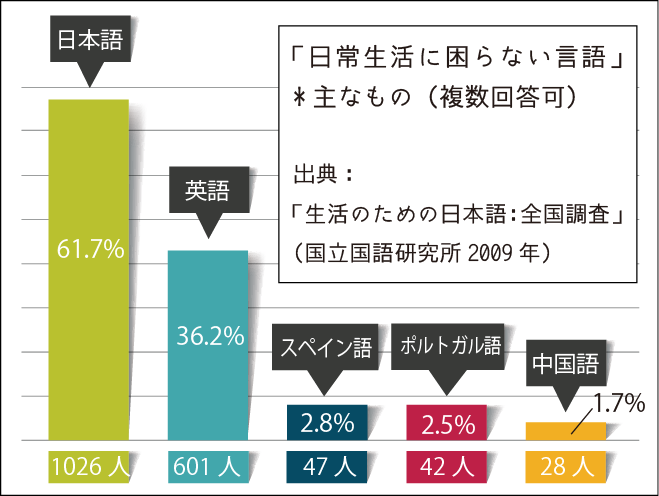

また、「生活のための日本語:全国調査」では、在住外国人の日常生活での使用言語は日本語が英語を上回るという結果が出ています(左図参照)。外国人だけでなく、子どもやお年寄り、障がいのある人にも伝わりやすい「やさしい日本語」の存在意義について、ぜひ考えてみてください。

ひと飛びに「やさしい日本語」を普及させるのは難しいだろうということでしたが、まずは「笑顔で向き合うこと」、そして「相手にどうすれば伝わりやすいか」という気持ちを持つことが大切なのではないかというご意見に、それをまず私たちが実践していきたいと思いました。