連載① 難民を支える支援とは ~第1回:難民って?(情報冊子 2022年7月号掲載)

日本に暮らす難民への理解を深めていただくための連載(全3回)です。

矢崎理恵さん(社会福祉法人 さぽうと21)に執筆いただきました。

第1回:難民とは?

ウクライナからの(避)難民受入れが始まり、これまではテレビやネットの向こう側に映っていた「難民」と言われる人々が、この社会で共に暮らす「人」として意識されるようになりました。

連載第1回では、難民受け入れの変遷、難民認定などの知識を深めます。

国内における難民受け入れの変遷

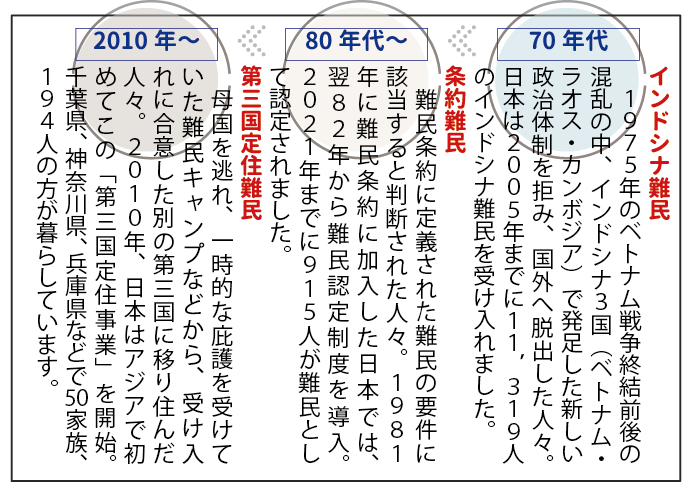

今、日本には、「インドシナ難民」「条約難民」「第三国定住難民」と言われる難民の方々が暮らしています。日本での難民の受け入れは70年代後半にはじめて本格化し、2010年には第三国定住難民の受け入れがスタートしました。

難民認定と在留特別許可

「難民認定制度」により他国の保護を求める人は、何らかの方法で上陸した後、難民認定申請を行う必要があります。

日本における難民認定基準

難民認定審査の基準となるのは、1951年に採択された「難民の地位に関する条約」の第一条です。そこには、「難民とは、『人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に』迫害を受けるおそれがある人々」と記されています。この難民の定義に照らし合わせて、難民認定の審査が進められます。

人道的配慮による在留特別許可

難民認定手続の中で、難民の基準は満たしていないものの、戦争や国内紛争など、難民と同様にやむを得ない理由で出身国に帰ることができない人に、「人道的配慮による在留特別許可」が付与されることもあります。そのようなかたちで日本に在留する人の数は3,289人(1982年~2021年)と、難民認定者の数を大きく上回ります。

難民支援の現場から ~ただ傍らにいる~

難民と他の移住者で大きく異なる点は、難民の方々の多くには「帰国」の選択肢がない、ということです。

学生時代に民主化運動に参加し国を逃れたMさん。無国籍のまま日本で生まれ育った子どものために帰化も考えますが、愛する母国の国籍を捨てることに大きなためらいがありました。そんなMさんが帰化を決意したのは、若い時に別れたままの父親が、余命数か月の宣告を受けたときでした。「最期に一目会いたい」と思ったMさんにとって、帰国できる唯一の方法が、帰化をし日本人として母国を訪れるというものでした。結局、Mさんの帰化申請の結果を待つことなく、お父上は他界されました。

いつも思います。私たちはMさんの傍らにいて何ができるだろうかと。それは「ただ傍らにいる」ということだけなのかもしれません。

次号では支援活動について理解を深めます。