ことばを えらんでください。Select your language.(機械翻訳)

私(わたし)たちについて

私たちについて

よこはま日本語学習支援センター(YNC)とは

横浜市域における地域日本語教育の中核的な拠点として、2020年8月に当センターはYOKE内に開設されました。

現在は2025年度から2029年度のアクションプラン(※)に基づき、文部科学省「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を進めています。

よこはま日本語学習支援センター(YNC)が行うこと

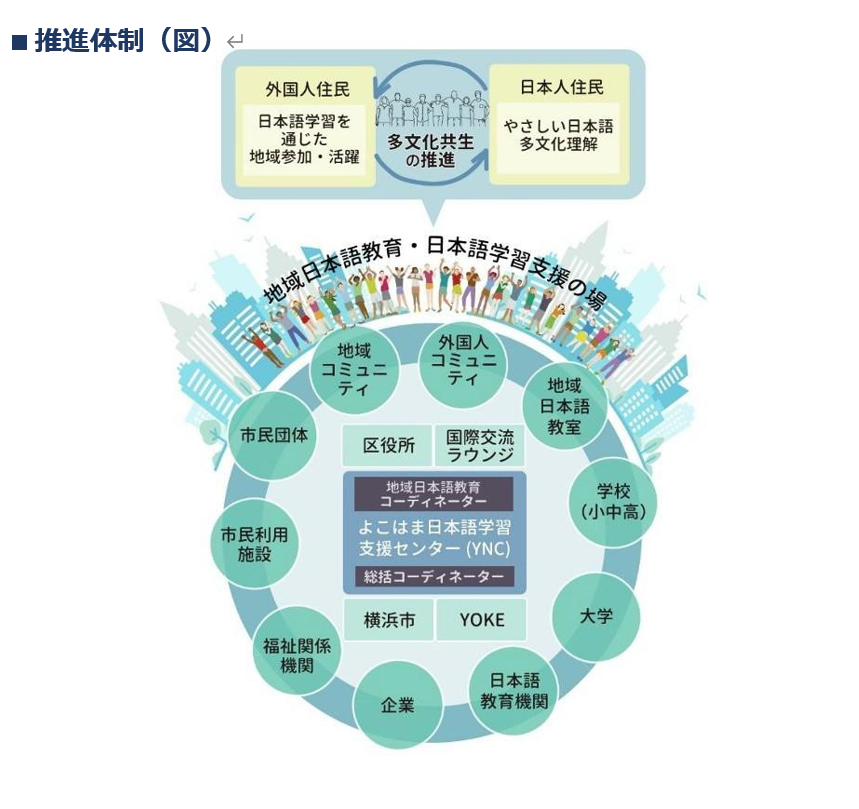

地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の各取組を行い、地域のニーズに応じた日本語教育を支援・推進しています。

また、外国人住民が地域で安心して生活し、地域社会で活躍できるようなまちづくりを目指しています。

役割1

横浜市域の地域日本語教育の体制づくり

事業を進める基盤となる拠点

役割2

日本語学習支援

外国人住民の日本語習得支援のための拠点

現在のとりくみ

2025(令和7)年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業 概要・実施計画

実施主体

公益財団法人横浜市国際交流協会(YOKE)

横浜市国際局委託事業 文部科学省「令和7年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

実施期間

2025年4月1日から2026年3月31日(横浜市地域日本語教育推進アクションプランの計画期間は、2025年度~2029年度までの概ね5年間)

2025(令和7)年 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の概要

子どもから大人までの切れ目のない日本語学習支援を通じて、多文化共生のまちづくりの推進へ

背景と趣旨

横浜市の外国人人口は、 2014年からの5年間で約3割増加、2019年には10万人を突破しました(2025年3月末には128,914人)。今後、一層の増加が見込まれる中で、特に増加が見込まれる外国人労働者が生活の場で円滑にコミュニケーションのできる環境を整えていく必要性が高まると考えられます。

2019年度には「横浜市域における地域日本語教育の総合的推進に係るアクションプラン」の策定及び実態調査を行い、2020年から、その結果を基にして、横浜市域における地域日本語教育の体制づくり推進事業を進めてきました。2020年に設置した中核的な拠点「よこはま日本語学習支援センター」を基盤とし、関係機関・団体とのより一層の連携促進を図りつつ、地域日本語教室への支援の充実、モデル地域での関係団体のネットワーク構築の強化、新たなニーズに対応する企業と連携したプログラムの検討実施などを展開してきました。2024年度は「横浜市域における地域日本語教育の総合的推進に係るアクションプラン」の最終年度として2025年度以降の新たなアクションプランの策定に向けて実態調査を実施しました。

本年度より新たな「横浜市地域日本語教育推進アクションプラン」の下、外国人の増加、日本語学習ニーズの変化等に対応した横浜ならではの地域日本語教育(学習支援)環境のさらなる充実を図るため、市域における日本語学習支援の実態とニーズを把握し、今後、広く関係機関や外国人を含む市民とともに多文化共生に向けた取組を推進していきます。

本事業の理念

子どもから大人までの切れ目のない日本語学習支援を通じて、多文化共生のまちづくりの推進へ

目指す地域の姿

日本語によるコミュニケーションを通じて、外国人と日本人が相互理解を深め、

対等な関係を築こうとしながら、ともに社会の一員として生活している

①日本語学習機会の確保・充実

【施策の実現に向けた具体的な取組】

1-1 ニーズに対応した日本語学習環境の整備

● 多様な学習ニーズへの取組

● 日本語教室の立ち上げ支援

1-2 日本語学習機会に関する情報収集・提供

● 地域日本語教室データベースの掲載情報の充実、情報アクセスの向上

● 日本語教育機関等情報の整備

②地域日本語教育の担い手育成・支援

【施策の実現に向けた具体的な取組】

地域日本語教育の多様な担い手の育成

●地域日本語教室等への参加促進

●新たな担い手の育成

2-2地域日本語教室等への活動支援

●地域日本語教室等への支援

●国際交流ラウンジ等への支援

③各主体との連携強化

【施策の実現に向けた具体的な取組】

3-1 地域日本語教育にかかる各主体との連携強化

● 日本語教育機関等との連携強化

● 区役所や市民利用施設等との連携強化

● 企業との連携強化

● その他関連分野の各団体との連携強化

実施主体

公益財団法人横浜市国際交流協会(YOKE)横浜市国際局委託事業 文部科学省「令和7年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

実施期間

2025年4月1日から2026年3月31日

(横浜市地域日本語教育推進アクションプランの計画期間は、2025年度~2029年度までの概ね5年間)

2025(令和7)年度 地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業(概要版) 実施計画

(2025年4月1日~2026年3月31日)

子どもから大人までの切れ目のない日本語学習支援を通じて、

多文化共生のまちづくりの推進へ

事業の概要

3つの視点に基づき、3本の柱、7の取組により事業を実施します。

基盤

(視点A)よこはま日本語学習支援センターの充実

地域日本語教育の支援拠点の機能を充実させ、事業推進の基盤を強化します。

柱1 体制づくり推進のための基盤の整備(取組1・2・4)

市域における地域日本語教育推進のための基盤を整備します。総合調整会議(有識者会議)や拠点センターの運営など、推進にあたっての枠組みを活かします。

取組1 総合調整会議の設置

1-1 総合調整会議

取組2 コーディネータ―の配置

2-1 総括コーディネーター配置

2-2 地域日本語教育コーディネーター配置に向けた取組

取組4 地域内における日本語教育の実施に関する連携のための取組

4-1 よこはま日本語学習支援センターの運営

取組

(視点B)地域日本語教室等各機関との連携・ネットワーク構築

地域日本語教室を中心とした各機関と連携、また、ネットワーク構築を進めます。

柱2 市域における地域日本語教育の推進、連携 (取組4・11)

関係機関・団体との連携促進を図りつつ、地域日本語教室や国際交流ラウンジ・企業・大学等、各地域での関係団体とのネットワーク構築と支援を行います。

取組4 地域内における日本語教育の実施に関する連携のための取組

【再掲】4-1 よこはま日本語学習支援センターの運営

4-2 相談対応:日本語学習、支援に関わる相談対応「にほんご相談室」

4-3 連携協力 地域日本語教室等との連携協力・伴走事業

4-4 連携(連絡会等)国際交流ラウンジ協議会日本語分科会情報交換会(就学前の子どもと親の支援)

4-5 連携協力 国際交流ラウンジ未設置区における地域日本語教育の支援事業

4-6 主体間連携 大学のゼミやボランティアセンターとの連携

4-7 主体間連携 区役所や市民利用施設等との連携

4-8 主体間連携 企業との連携

取組11 日本語教育に関する広報活動

11-1 ホームページの充実(よこはま日本語学習支援センター・YOKE)

11-2 日本語・学習支援 教室データベース(横浜)運営

(視点C)日本語支援を通じた活躍促進

多様なニーズに対応するプログラムを展開し、地域社会での参加や活躍促進につなげます。

柱3 研修、地域日本語教育・支援(取組6・7・9)

日本語学習支援者の育成、国際交流ラウンジや地域と連携した日本語教室開催など、多様なニーズに対応するプログラムを展開します。

取組6 日本語教育人材に対する研修

6-1 日本語教室運営者等向け研修

6-2 ブラッシュアップ研修

取組7 地域日本語教育の実施

7-1 初期(入門)日本語教室

7-2 子ども向け日本語教室

取組9 地域日本語教育の効果を高めるための取組

9-1 日本語学習支援関心層への説明会

これまでのとりくみ

- 2019体制づくり推進事業の開始

・横浜市域の日本語教育の実態やニーズ把握のためのアンケート調査・ヒアリング調査を実施

・「生活者としての外国人」に対する具体的な日本語教育のアクションプランを策定 - 2020よこはま日本語学習支援センター開設

・総括/地域日本語教育コーディネーター配置

・地域日本語教育総合調整会議を設置

・国際交流ラウンジ協議会日本語分科会実施

・地域日本語教育推進モデル地域設置(磯子区/緑区)

・コロナ禍における活動継続のための連携・支援を開始(ICT支援講座、日本語教室など)

・各日本語教室の開始(企業従業員向け、親子向け、初期日本語教室など)

・日本語ボランティア向け講座の開始

・情報冊子「にほんごコミュニケーション」発行 - 2021よこはま日本語学習支援センター運営

・地域日本語教育推進モデル地域が3区に

・運営者/コーディネーター向け研修の開始 - 2022

・ウクライナ避難民向け日本語学習支援開始

・子育て支援団体との情報交換会開始 - 2023

・地域日本語教育推進モデル地域設置(磯子区/瀬谷区)

・エリア別窓口の設定、よりきめ細やかな対応に

・事業ふりかえり会実施 - 2024

・新たなアクションプラン策定に向けた実態調査の実施

・地域日本語教室への訪問・各機関との連携強化

・ニュースレター「にほんごコミュニケーションmini」発行